「コレステロール」や「中性脂肪(トリグリセライドなど)」といった血液中の脂質の濃度が慢性的に高い状態、あるいはHDL(善玉)コレステロールが少ない状態が脂質異常症です。

以前は、高脂血症と呼ばれていましたが近年脂肪値が低すぎる状態も正常でないことがわかり、現在の疾患名となりました。 コレステロールは、もともと体に必要なもので、細胞膜・ホルモン・胆汁酸をつくる材料でもあります。

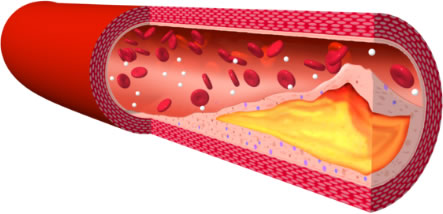

しかし、これが多すぎると動脈硬化を誘発し、少なすぎると免疫力が低下するのです。なお、LDLコレステロールは一般的には悪玉コレステロール、HDLコレステロールは善玉コレステロールと呼ばれます。

脂質異常症について

脂質異常症が発症する主な原因は、エネルギー過多の食生活や嗜好品(タバコ・お酒など)の過剰摂取、運動不足などの環境的要因が重なって引き起こされると考えられています。

脂質異常症の症状

脂質異常症は自覚症状がほぼ見られません。 血液検査や健康診断で指摘されて気づくケースがほとんどです。それでも放置状態を続けると心筋梗塞や脳卒中などの発症原因と言われている動脈硬化が進行します。

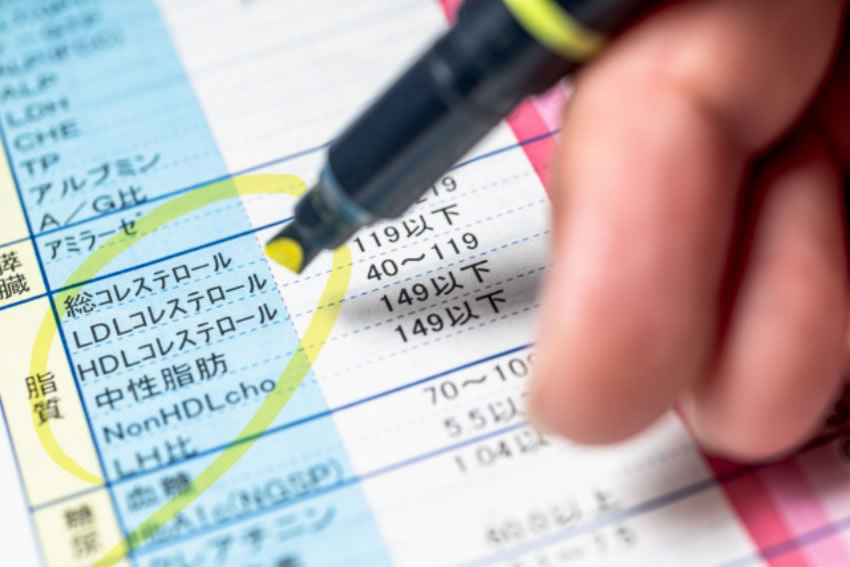

脂質異常症の診断基準

脂質異常症診断基準(空腹時採血) ※1

| 高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール | 140mg/dL以上 |

| 境界域高LDLコレステロール血症 ※2 | 120~139mg/d | |

| 低HDLコレステロール血症 | HDLコレステロール | 40 mg/dL未満 |

| 高トリグリセライド血症 | トリグリセライド | 150 mg/dL以上 |

| 高non- HDLコレステロール血症 | Non- HDLコレステロール | 170 mg/dL以上 |

| 境界域高non- HDLコレステロール血症 ※2 | 150~169 mg/d |

※1:10時間以上の絶食を「空腹時」としています。但し、水やお茶などカロリーのない水分摂取は可能としています。

※2:スクリーニングで境界域高LDL-C血症、境界域non-HDL-C血症を示した場合は、高リスク病態がないか検討した上で治療の必要性を考慮します。

*日本動脈硬化学会(編集): 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版参照

脂質異常症の治療

食事療法

治療に関しては、食事の改善と運動療法が中心となります。 しかし、食事療法・運動療法を含めた生活習慣の改善でも効果がみられない場合は、コレステロールや中性脂肪を低下させる薬物療法を行います。

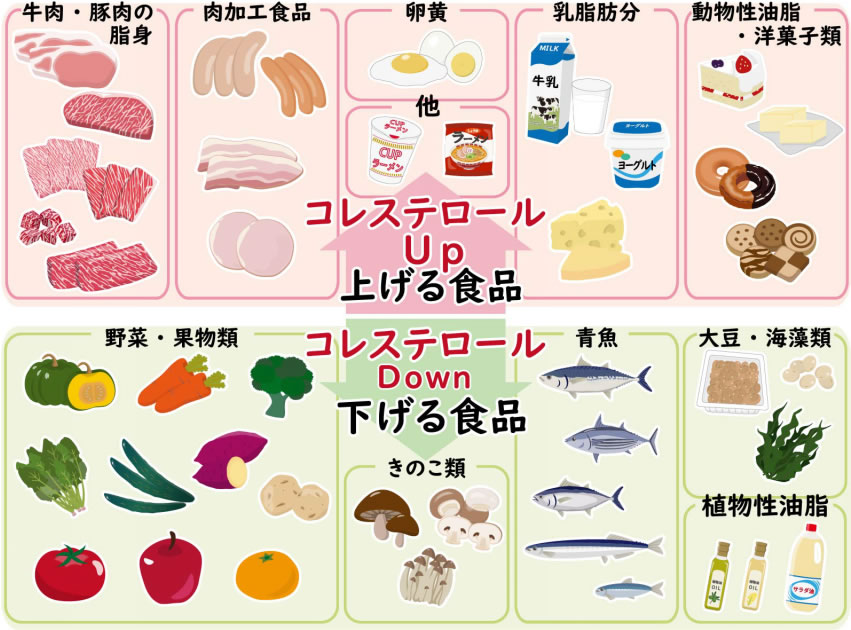

食事の改善方法は、以下の様にタイプにより異なりますが、いずれのタイプにしましても栄養バランスのとれた食生活に努めてください。

高LDL(悪玉)コレステロール血症の方

動物性脂肪を含む食品を減らし、植物性脂肪を含む食品を増やします。 コレステロールを多く含む食品を減らすようにします。

高トリグリセライド(中性脂肪)血症の方

糖質の多い食品やお酒を控えるほか、摂取エネルギー(カロリー)を適正にする必要があります。

運動療法

運動療法では、無理のない軽度の運動(有酸素運動、ジョギングや水泳など)を1日30分以上(できれば毎日)、週で180分以上行います。

運動の種類

有酸素運動を中心に実施

- ウォーキング・速歩

- 水泳

- エアロビクスダンス

- スロージョギング

- サイクリング

- ベンチステップ運動 など

運動の強度

中等度以上を目標

※通常歩行に相当する運動強度

運動の頻度と時間

毎日合計30分以上を目標に実施

※少なくても週3回